L’hypertension artérielle est une pathologie très répandue dans notre société vieillissante. On estime qu’environ 30 à 45 % des adultes en sont atteints, et sa prévalence augmente nettement avec l’âge, pouvant dépasser 60 % chez les personnes de plus de 60 ans. Souvent asymptomatique, elle peut pourtant engendrer des complications cardiovasculaires graves sur le long terme, en particulier lorsque le diagnostic n’est pas posé à temps ou que le traitement est inadapté. Sous l’influence de facteurs tels que le surpoids, la sédentarité et la consommation excessive de sel, la pression artérielle s’élève progressivement, imposant aux artères et au cœur un stress constant. Cette élévation chronique accroît le risque de maladies cardiaques, rénales et cérébrovasculaires, et nécessite une prise en charge précoce afin de prévenir les complications.

Traitement classique de l’hypertension artérielle

Le traitement actuel de l’hypertension comprend :

- Des traitements conservateurs non médicamenteux (mesures hygiéno-diététiques) et un suivi ;

- Des traitements médicamenteux ;

- La dénervation des artères rénales.

Mesures diététiques et d'hygiène de vie contre l’HTA

Adopter une alimentation équilibrée (pauvre en sel et en graisses saturées), pratiquer une activité physique régulière (comme 30 minutes de marche rapide par jour), perdre du poids en cas de surpoids et réduire sa consommation d’alcool et de tabac sont autant de mesures qui peuvent faire baisser la pression artérielle de 5 à 10 mmHg, voire davantage selon les personnes. Les avantages de ces changements de mode de vie résident dans leur impact positif sur la santé en général (diminution du risque de diabète, amélioration du bien-être, meilleure forme physique, etc.) et l’absence d’effets secondaires médicamenteux. En revanche, ces mesures exigent une motivation et une constance parfois difficiles à maintenir, et elles ne suffisent pas toujours, surtout si l’hypertension est sévère ou si d’autres facteurs de risque cardiovasculaire sont associés.

Traitements médicamenteux contre l’HTA

Les médicaments antihypertenseurs sont souvent la pierre angulaire du traitement pour faire baisser et stabiliser la tension artérielle. Ils agissent de différentes manières, par exemple en dilatant les vaisseaux sanguins, en réduisant la quantité de liquide dans le sang ou en modulant certaines hormones qui influencent la pression. Selon les classes thérapeutiques (bêtabloquants, inhibiteurs de l’enzyme de conversion, diurétiques, antagonistes calciques, etc.), on observe généralement une baisse de 5 à 15 mmHg de la pression systolique lorsqu’ils sont bien adaptés à la situation de chaque patient. Les avantages de ces traitements sont leur efficacité et leur bonne maîtrise des chiffres tensionnels, souvent indispensable pour éviter les complications liées à l’hypertension. En revanche, certains patients peuvent ressentir des effets indésirables (fatigue, vertiges, maux de tête ou toux, selon la classe médicamenteuse), et il est parfois nécessaire d’en ajuster le dosage ou d’associer plusieurs médicaments pour trouver l’équilibre optimal.

Lorsque ces traitements habituels sont insuffisants ou mal tolérés, votre médecin peut envisager de vous proposer la dénervation rénale pour aider au contrôle de votre pression artérielle.

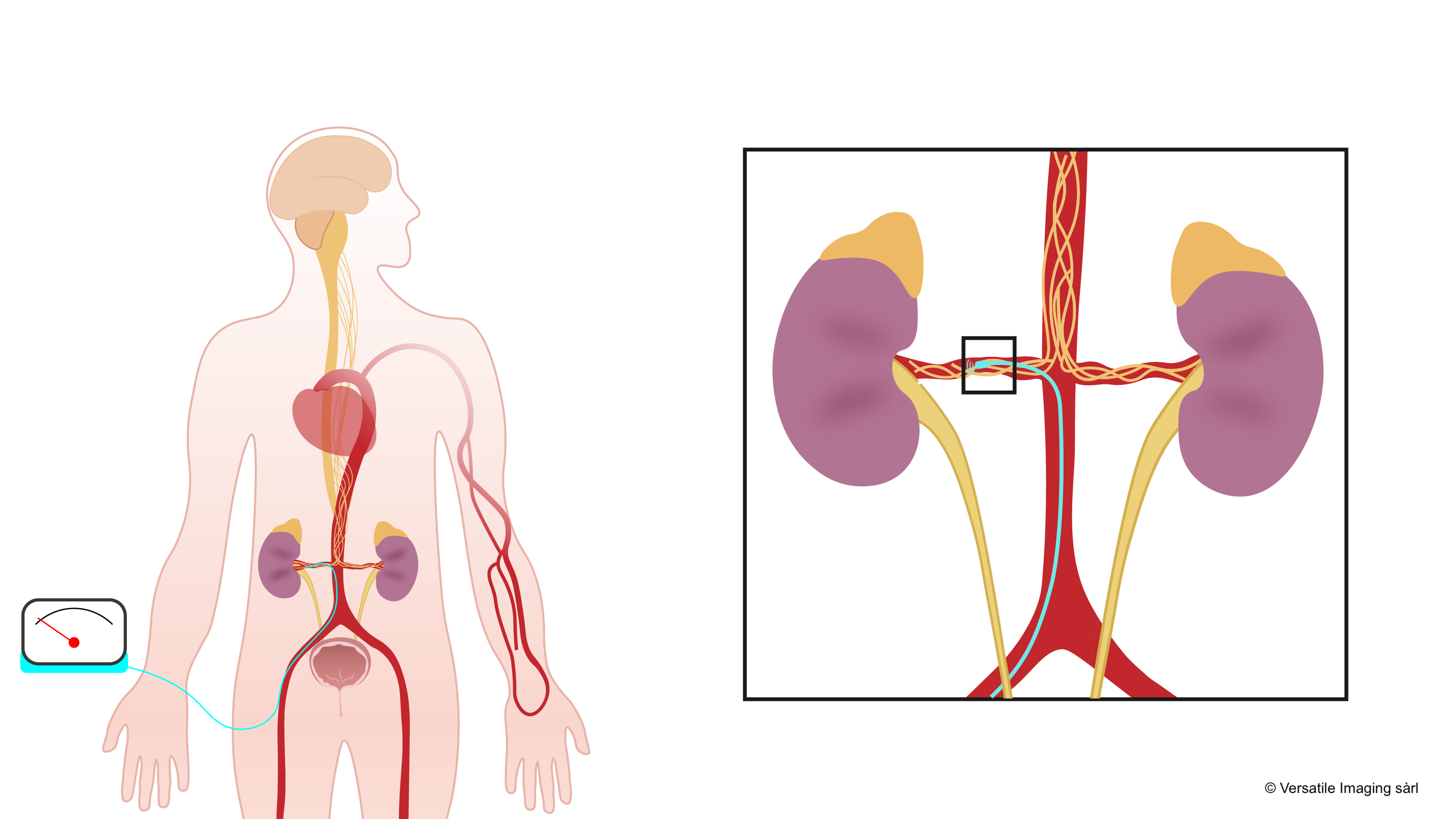

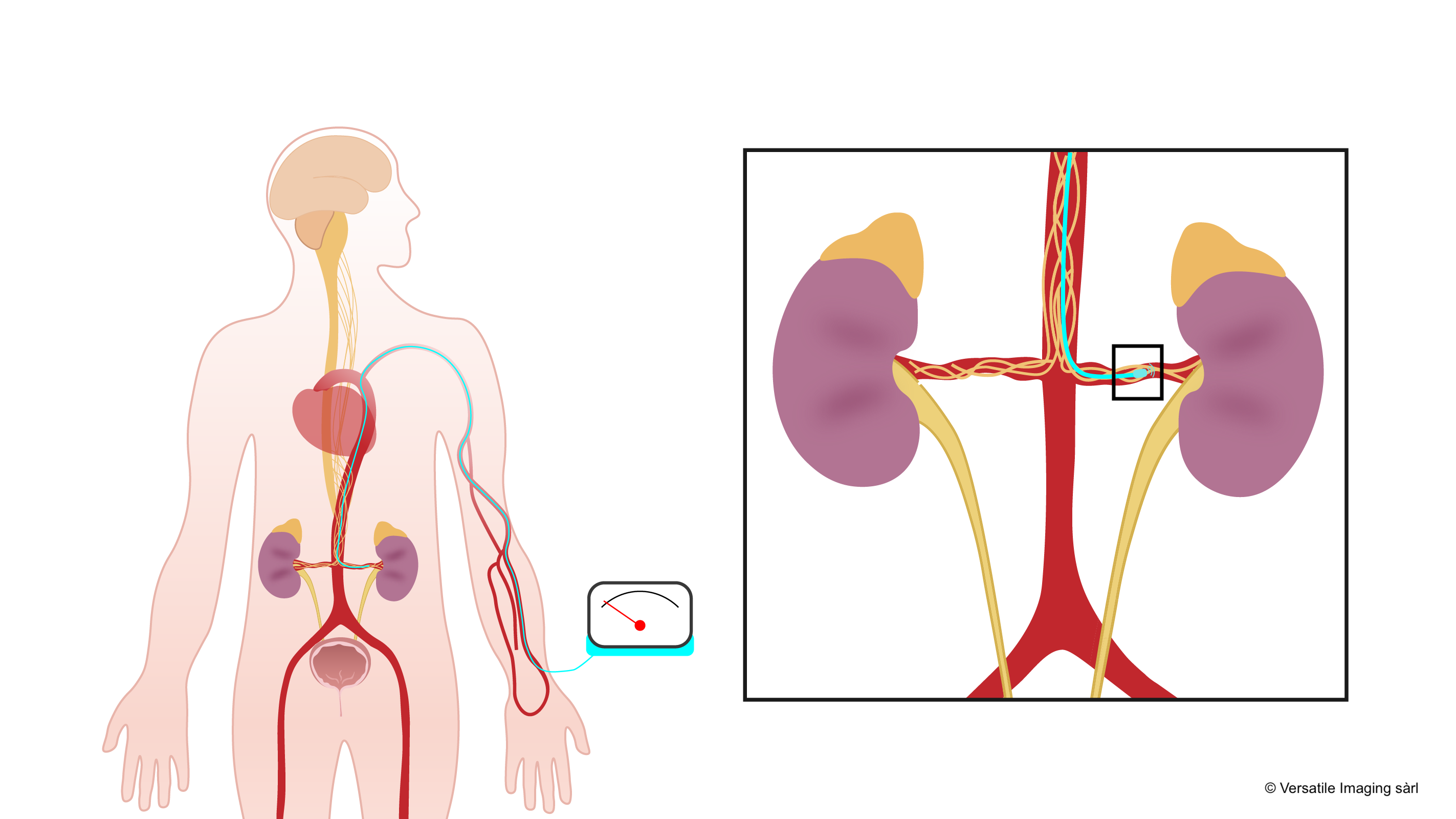

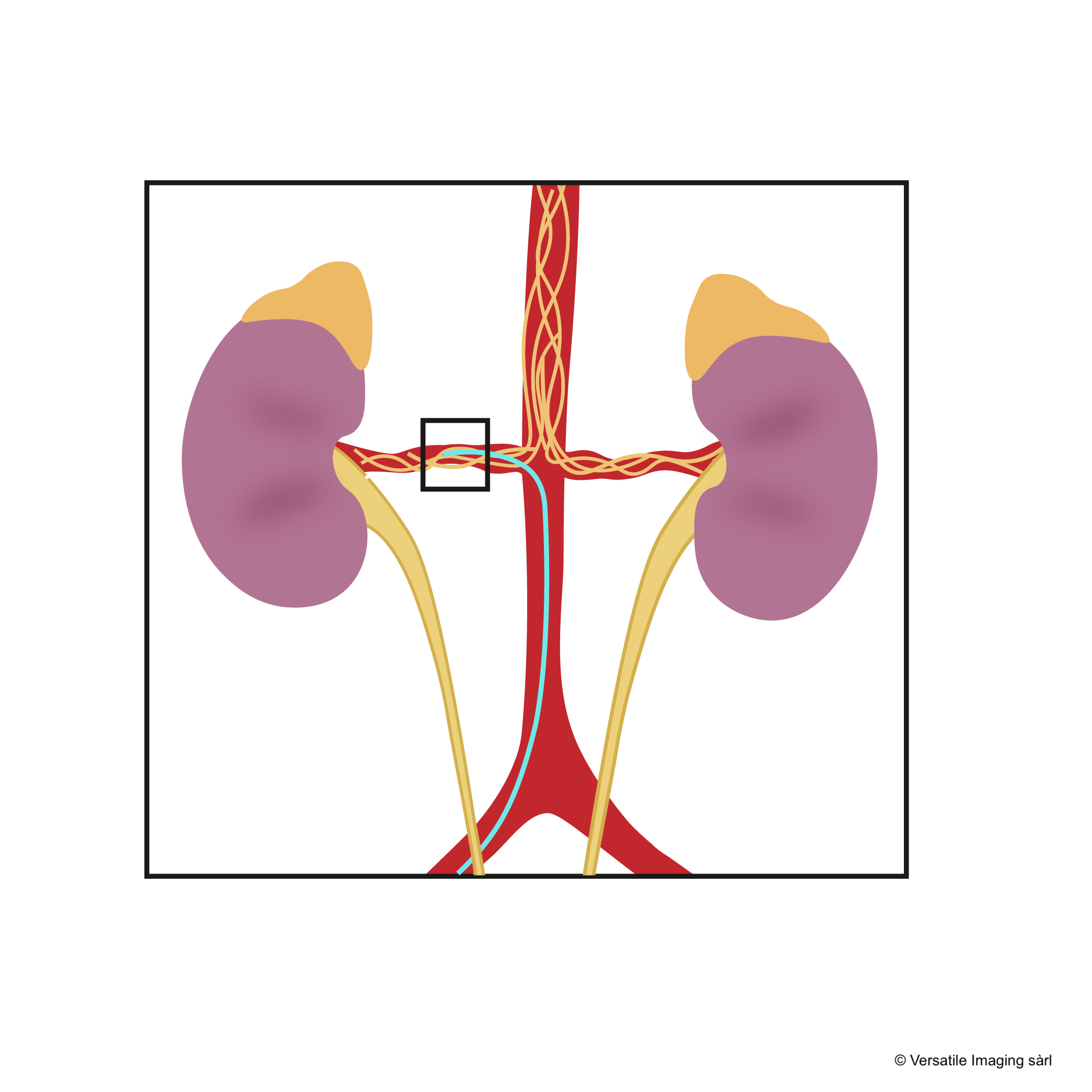

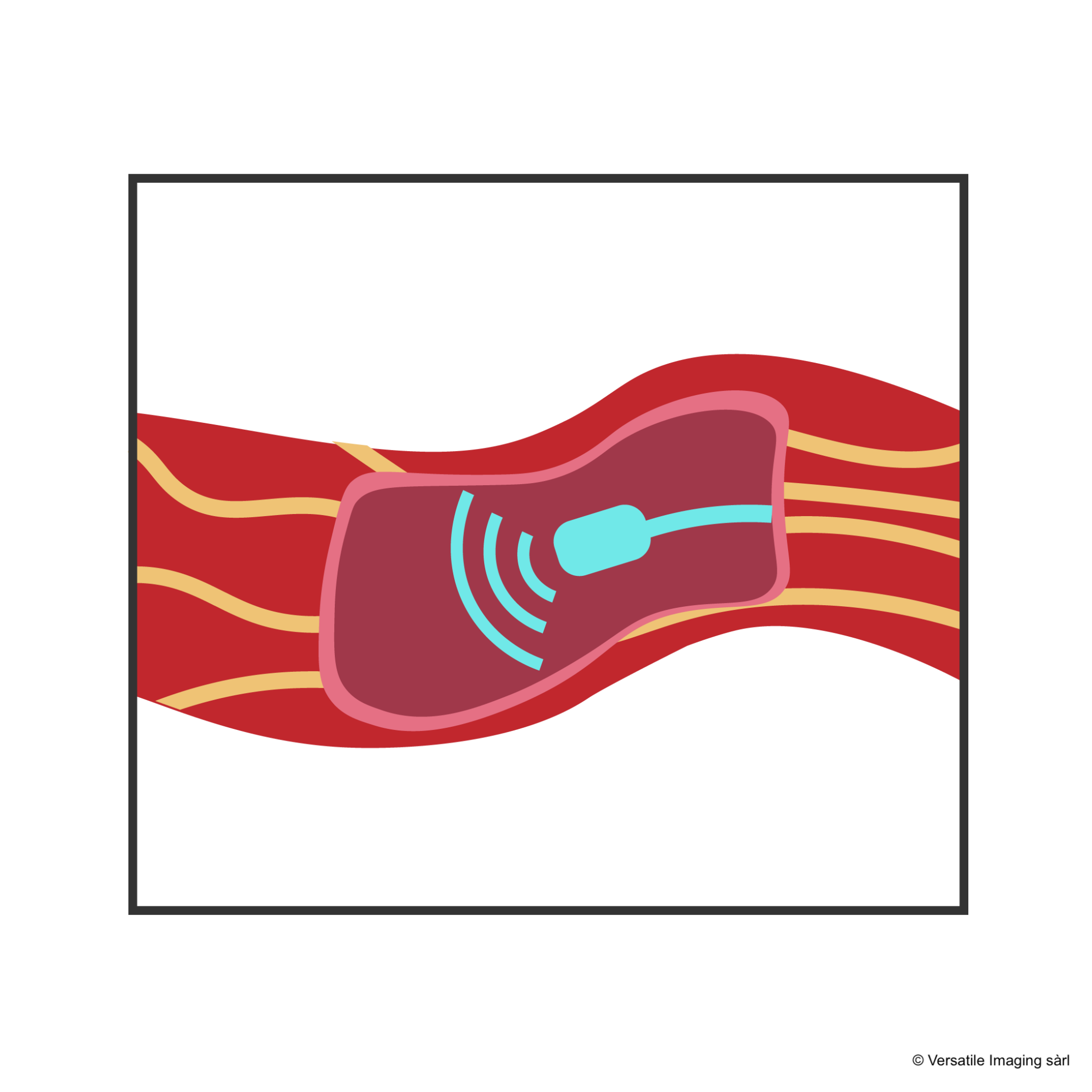

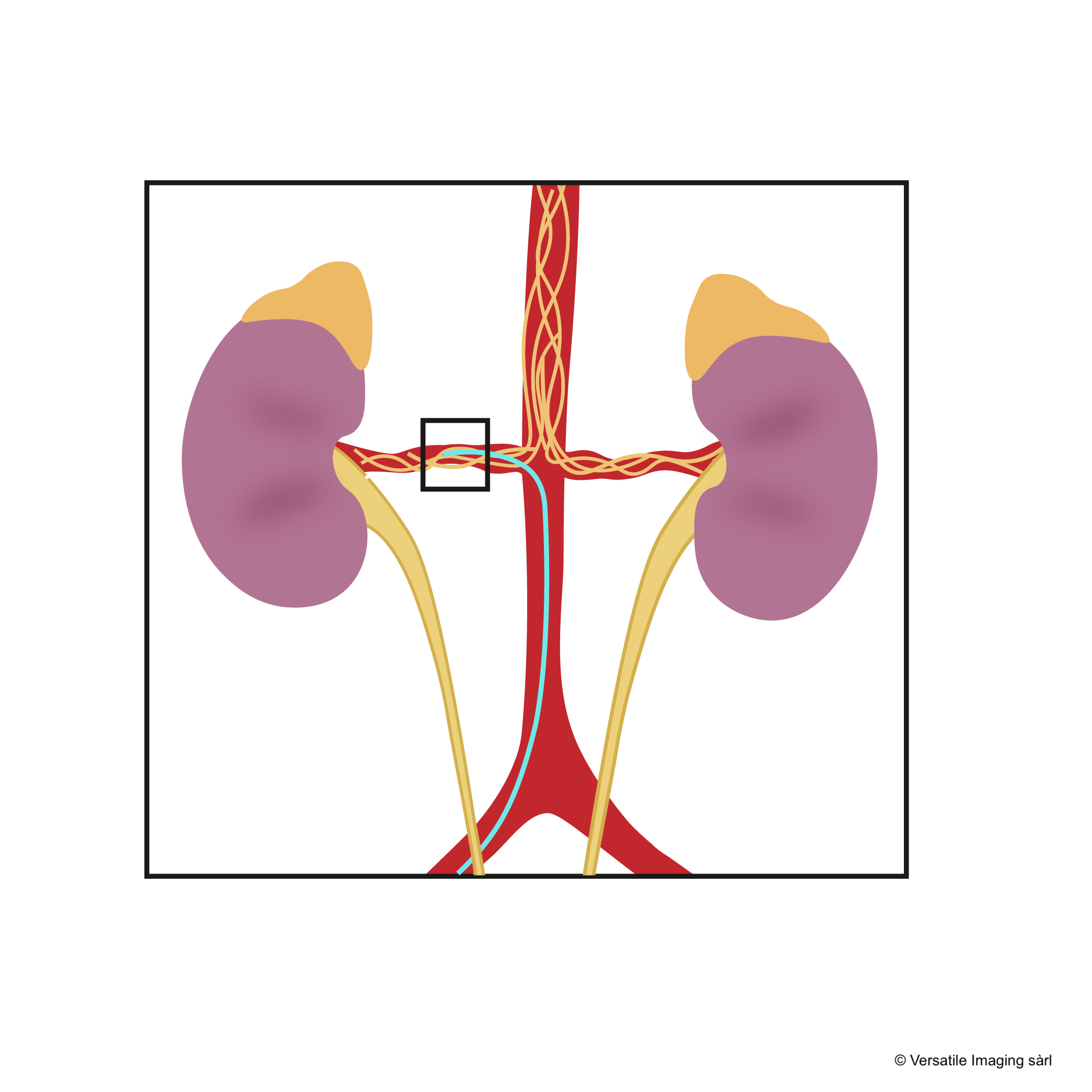

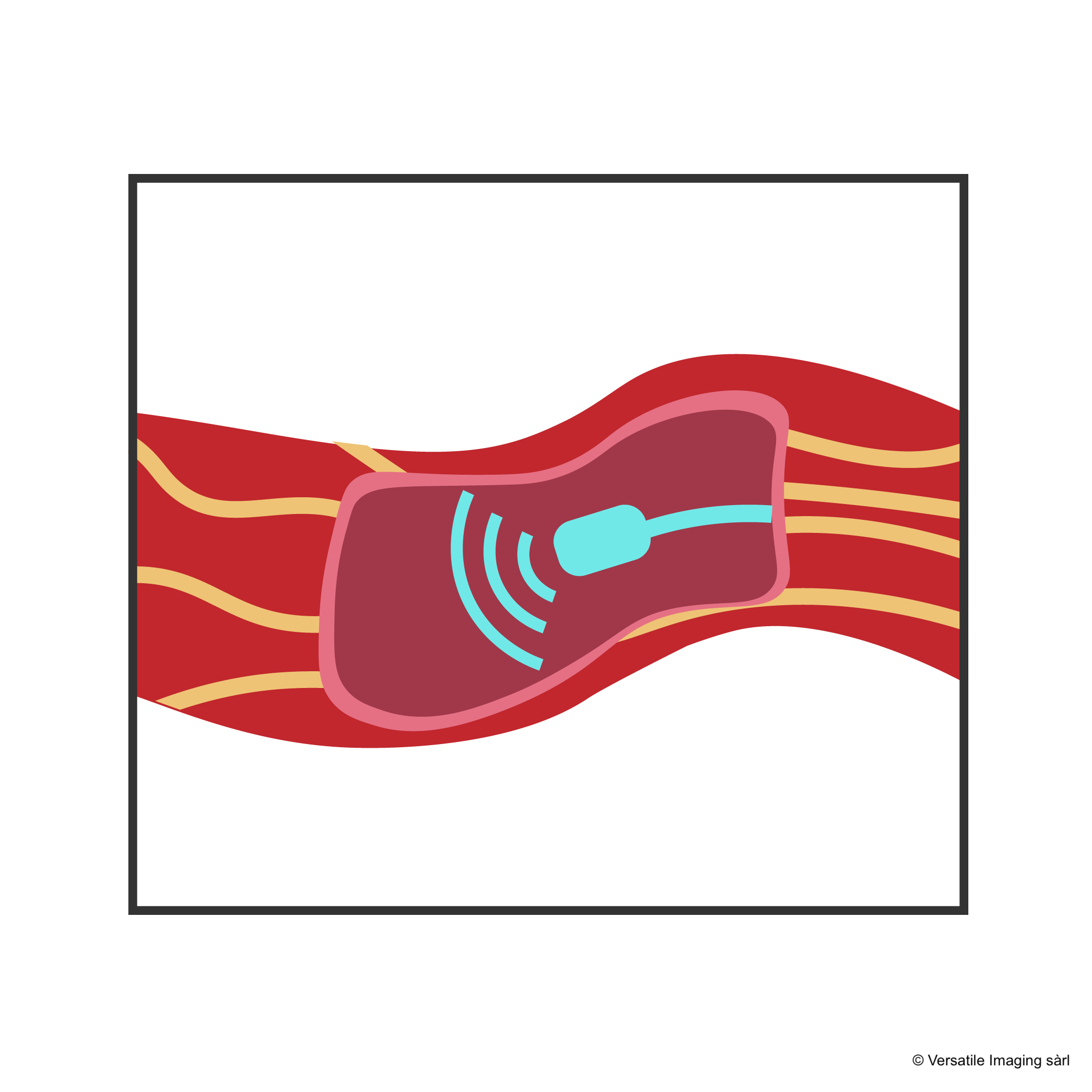

Procédure de dénervation rénale

Un cathéter est avancé dans l’artère rénale

Un dispositif situé à l’extrémité du cathéter permet la destruction des fibres nerveuses autour de l’artère

Un cathéter est avancé dans l’artère rénale

Un dispositif situé à l’extrémité du cathéter permet la destruction des fibres nerveuses autour de l’artère

L’intervention se fait en ambulatoire ou lors d'une hospitalisation de courte durée. Elle est réalisée par des radiologues interventionnels et/ou par des cardiologues interventionnels dans une salle de radiologie interventionnelle. Comme expliqué précédemment, la procédure est généralement conduite sous anesthésie générale (narcose), car l’activation du cathéter pour détruire les terminaisons nerveuses autour des artères rénales peut être temporairement douloureuse et nécessite une immobilité du cathéter.

L'opération se déroule dans un environnement stérile similaire à celui d’un bloc opératoire. Vous serez déshabillé et installé sur la table de radiologie. L’équipe d’anesthésie vous prendra en charge pour vous endormir et vous monitorer durant toute l’intervention. Par la suite, après avoir désinfecté votre aine ou votre poignet, vous serez recouvert de draps stériles.

La procédure peut se faire par voie fémorale.

La procédure peut se faire par voie radiale.

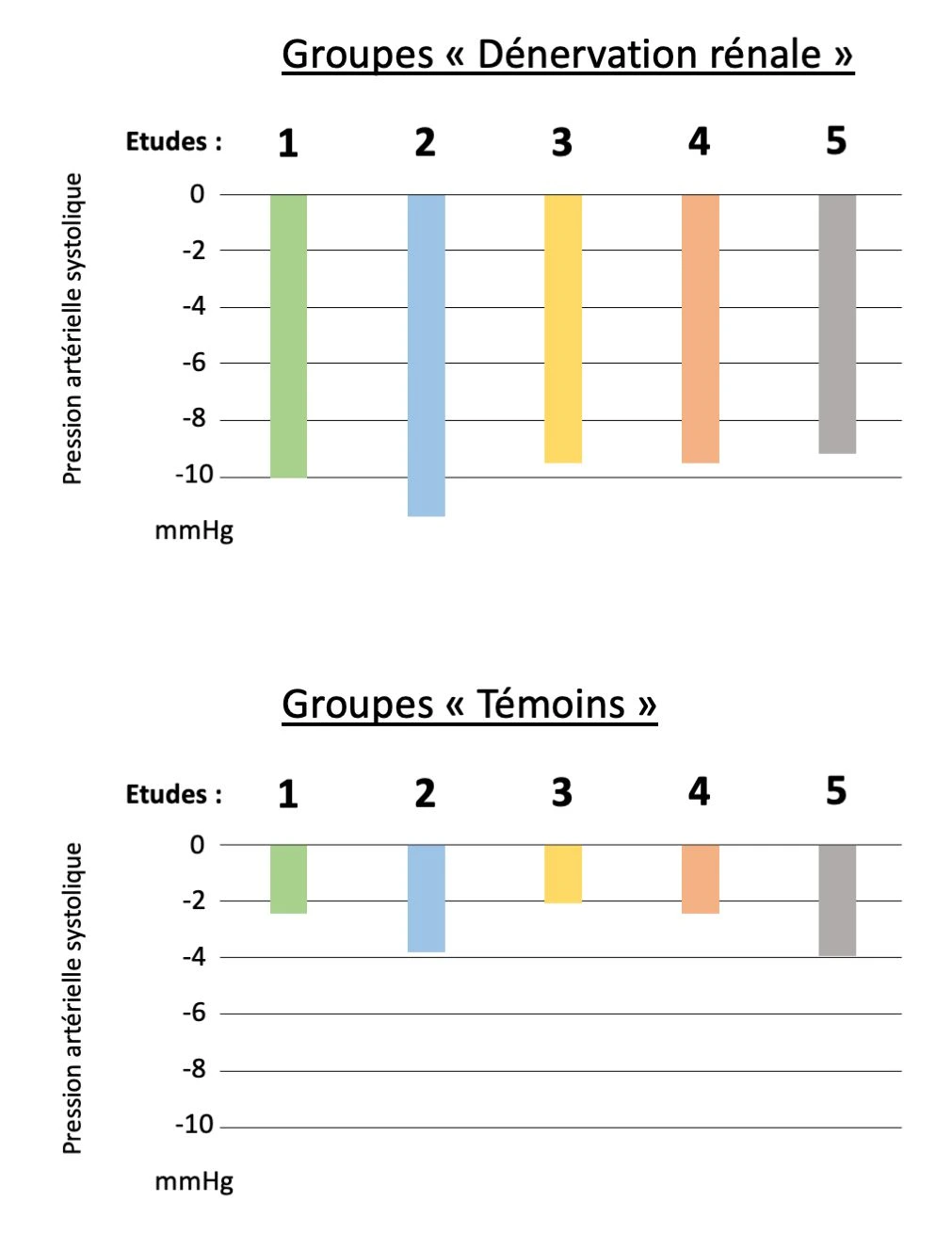

La dénervation rénale est une thérapie qui peut désormais être proposée en cas de mauvais contrôle de la pression (HTA réfractaire) ou/et en cas d’intolérance au traitement comme le démontre de nombreuses études scientifiques publiées dans des revues renommées

Ces graphiques montrent les résultats des 5 études de 2 ème génération évaluant l’efficacité de la dénervation rénale sur la pression artérielle et la comparant à un groupe des témoins (qui n’ont pas reçu le traitement). On constate pour toutes les études une diminution nettement plus marquée de la pression chez les patients traités par dénervation. La pression du groupe des témoins baisse seulement de manière minime (effet « placebo »).

Graphique adapté, tiré de l’article : Schmieder, R. E. et al. European Society of Hypertension position paper on renal denervation 2021. J. Hypertens. 39, 1733–1741 (2021).

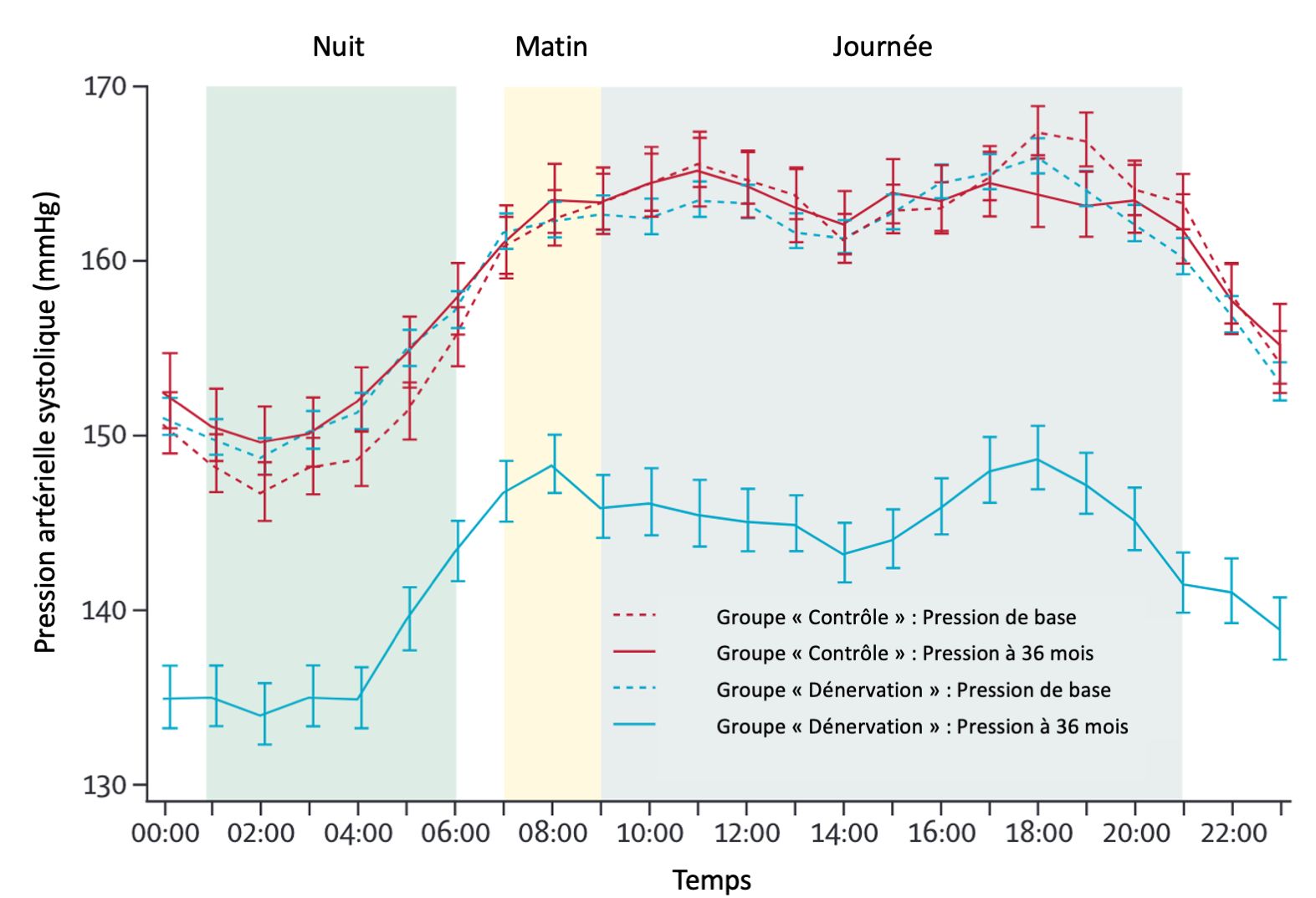

La durabilité des effets de la RDN a été observée jusqu’à trois ans dans certaines études et registres, bien que la majorité des essais aient un suivi de 2 à 6 mois. Aucun problème significatif de sécurité à court ou long terme n’a été identifié, et les complications graves, comme la sténose des artères rénales n’ont pas été observées. Les groupes contrôles ont présenté des diminutions minimes de pression artérielle, renforçant la fiabilité des résultats. Cependant, la variabilité des réponses individuelles souligne la nécessité de poursuivre les recherches sur les prédicteurs de réponse.

Questions-réponses sur la dénervation rénale !

La dénervation rénale est-elle douloureuse ?

Une gêne peut apparaître au moment de l’application de l’énergie (radiofréquence, ultrason, etc.), maisa plupart des patients ressentent peu ou même pas pendant l’intervention, grâce à l’anesthésie générale (narcose) ou à une sédation. Après l’intervention, une douleur modérée au niveau du point de ponction (aine ou poignet) peut persister quelques heures.

Quels sont les bénéfices attendus ?

Le bénéfice principal est une réduction durable de la pression artérielle, qui peut permettre de diminuer la prise de médicaments antihypertenseurs. Chez certains patients, les résultats se font sentir assez rapidement (quelques semaines), tandis que chez d’autres, la baisse de la tension s’installe progressivement.

Quels sont les risques et les effets secondaires possibles ?

- Risques liés à la ponction : hématome ou saignement au niveau du point d’accès.

- Lésion vasculaire : la manipulation du cathéter peut, très rarement, abîmer la paroi des artères.

- Douleur au cours de la procédure : généralement bien contrôlée, mais variable selon les patients.

- Inefficacité partielle : chez certains patients, la baisse de tension peut ne pas être suffisante.

Dans l’ensemble, les complications majeures restent peu fréquentes (<1%), surtout quand l’intervention est réalisée par un praticien expérimenté.

Combien de temps dure l’hospitalisation ?

Dans la majorité des cas, une hospitalisation de courte durée (un jour ou une nuit) suffit. Certains centres proposent même une sortie le jour même de l’intervention, selon l’état du patient et l’avis médical.

Comment se préparer à la procédure ?

- Consultations préalables : Vous rencontrerez l’équipe médicale (cardiologue, radiologue interventionnel, néphrologue, selon les cas) pour réaliser un bilan complet.

- Traitements en cours : Il est essentiel de signaler tous vos médicaments. Certains traitements (comme les anticoagulants) peuvent être ajustés ou suspendus temporairement.

- Jeûne : Vous devrez généralement être à jeun (ni boire, ni manger) quelques heures avant l’intervention si une sédation ou anesthésie est prévue.

Quelle est la convalescence après l’intervention ?

- Repos : Après la procédure, un repos au lit de quelques heures est nécessaire (surtout si la ponction est effectuée au niveau de l’aine).

- Surveillance : Votre pression artérielle et votre état général sont surveillés de près.

- Reprise des activités : La plupart des gens peuvent reprendre une activité normale au bout de 24 à 48 heures, en évitant les efforts intenses (port de charges lourdes, sport intensif) pendant une semaine environ.

Quand pourrai-je constater une amélioration de ma tension artérielle ?

Les effets bénéfiques peuvent être observés dès les premières semaines, mais il faut parfois attendre quelques mois pour mesurer l’effet maximal. Votre cardiologue ou médecin traitant ajustera progressivement les médicaments antihypertenseurs selon l’évolution de la pression artérielle.

Les résultats sont-ils définitifs ?

Les études montrent généralement une bonne stabilité de la baisse de tension à moyen et long terme. Cependant, la réponse peut varier d’un patient à l’autre, et il est possible que dans certains cas, l’effet diminue avec le temps. Des contrôles réguliers sont essentiels.

La dénervation rénale est-elle remboursée par l’assurance maladie suisse LAMal ?

Le remboursement dépend des pays et des systèmes d’assurance. En Suisse, la dénervation rénale est prise en charge par l’assurance de base obligatoire LAMal.

Quelles sont les alternatives à la dénervation rénale ?

- Optimisation du traitement médicamenteux : ajustement ou combinaison de différents antihypertenseurs.

- Changement de mode de vie : régime alimentaire équilibré, perte de poids, réduction de la consommation de sel, pratique d’une activité physique régulière, etc.

- Autres techniques interventionnelles : elles sont moins courantes ou moins éprouvées pour l’hypertension résistante.

À qui puis-je m’adresser pour plus d’informations ?

En général, la dénervation rénale est réalisée par des équipes spécialisées en radiologie interventionnelle ou cardiologie (hypertension). Vous pouvez vous adresser aux experts listés sur ce site.

Comment se déroule le suivi après la procédure ?

Des consultations de suivi sont prévues pour évaluer l’évolution de votre tension artérielle. Votre médecin ajustera si nécessaire le traitement médicamenteux et surveillera l’apparition de potentiels effets secondaires. Des examens d’imagerie peuvent aussi être réalisés pour vérifier l’état des artères rénales.

La procédure est-elle douloureuse ?

Si la procédure est réalisée sous anesthésie locale, vous pourriez ressentir une douleur ou une gêne liée à la diffusion de l’énergie, mais des médicaments antidouleur seront administrés si nécessaire.

Le plus souvent, la procédure est réalisée sous anesthésie générale, vous ne sentez donc rien et vous vous réveillerez sans douleur, uniquement avec une légère gêne au niveau du point de ponction artériel.

Combien de temps dure la procédure ?

La procédure dure généralement environ 1 à 2h.

Mes reins fonctionneront-ils comme avant la procédure ?

Les essais cliniques n’ont pas montré d’effet néfaste de la procédure sur la fonction rénale.

Quelque chose sera-t-il implanté dans mon corps ?

La procédure de dénervation rénale ne nécessite l’implantation d’aucun dispositif dans les reins ou dans les artères rénales.

Puis-je arrêter de prendre mes médicaments antihypertenseurs après la procédure ?

Il est important de continuer à prendre tous vos médicaments comme votre médecin vous l’a prescrit. Celui-ci vous conseillera sur toute modification éventuelle de votre traitement.

Y a-t-il des contre-indications à la dénervation rénale ?

Oui. La dénervation rénale peut ne pas être indiquée si vous présentez l’une des situations suivantes :

- Fonction rénale réduite (DFG < 40 mL/min)

- Polykystose rénale de l’adulte

- Tumeurs rénales

- Transplantation (greffe) rénale

- Sténose de l’artère rénale

- Dysplasie fibromusculaire

- Anévrisme de l’artère rénale

Dans ces cas, la procédure peut s’avérer inappropriée ou risquée. Il est essentiel d’effectuer un bilan complet et de discuter avec un spécialiste pour déterminer si la dénervation rénale vous convient.

Prenez un rendez-vous avec un expert en dénervation rénale

Dr. Nicolas Villard

Radiologue interventionnel

Curriculum vitae

nicolas.villard@chuv.ch

CHUV

Lausanne

Lausanne

Dre. Catalina Trana

Cardiologue interventionnelle

Curriculum vitae

cardiologie@hopitalrivierachablais.ch

CHUV

Lausanne

Lausanne